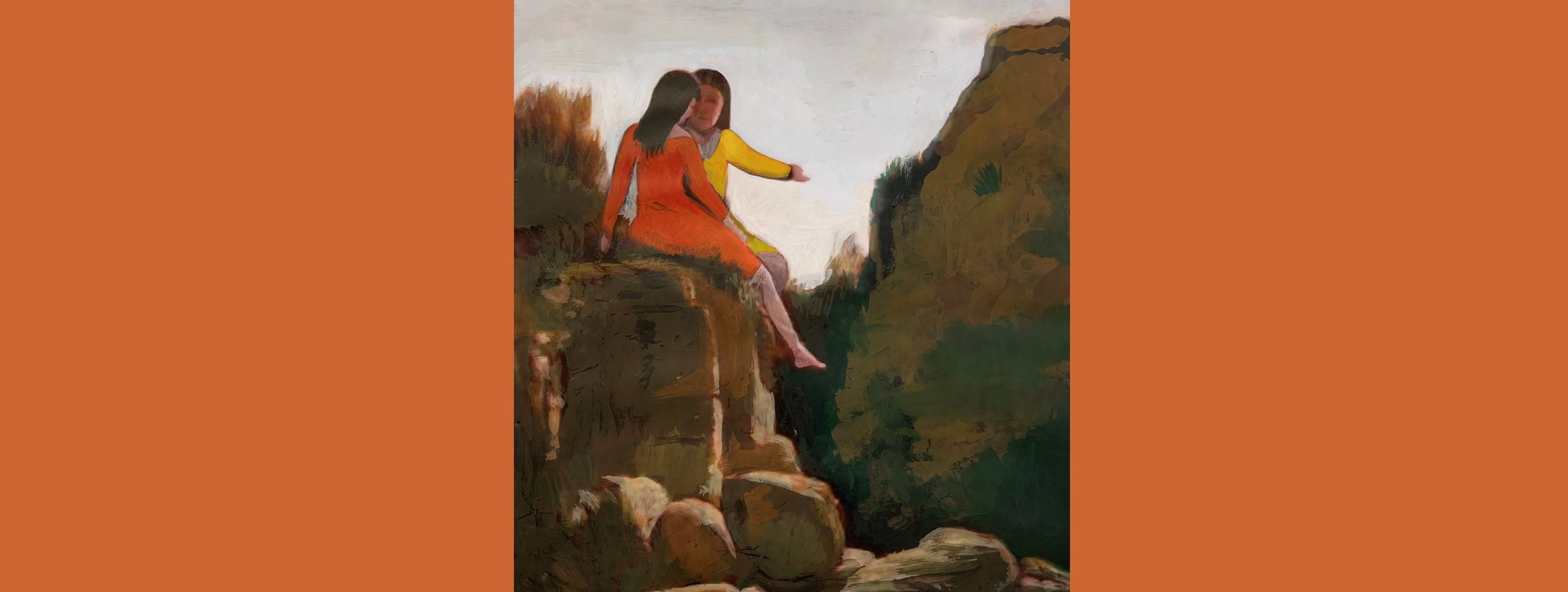

Ihre linke Hand stolpert unbeholfen über kleine Grasinseln, die sie aus der Erde zupft, ihr Herz schlägt schnell wie ein aufgescheuchter Vogel seine Flügel. Was sie dort sieht, wo ihre Schwester hinzeigt, dort in der Ferne, im Nichts des Unbekannten, das beklemmt sie. Macht sie eng und schwer. Sie kann den Blick nicht heben. Möchte weder das erwartungsvolle Gesicht der Schwester, noch die unheimliche Weite hinter der Klippe sehen.

Die Hand wird schwer vom Zeigen. Komm, tobt es in ihr, komm, gehen wir los, wir brauchen kein Ziel! Ist nicht die größte Freude das Nichtwissen? Wozu brauchen wir Antworten, wenn in uns die Fragen brennen. Der Rest wird sich ergeben, sind wir einmal losgegangen. Sie ist so überzeugt von dieser Hitze, die in ihr lodert. Könnte sie ihrer Schwester etwas davon abgeben, deren Vorbehalte würden schmelzen. Warum bleiben, wenn man gehen kann? Das Schweigen dieser Frage liegt wie eine Winterlandschaft zwischen ihnen, während die Vögel den Sommer besingen.

Was könnte Ihre Bildbeschreibung mit Ihnen persönlich zu tun haben?

Seitdem ich laufen kann, bin ich gegangen. Im Gehen war ich immer gut. Den Garten meiner Eltern verlassen, durch den Wald streifen, ausziehen, an zwei Orten studieren, das fühlte sich für mich organisch an. Dabei ging es nicht um ein „Gehen, wenn es unangenehm wird“, sondern um ein Sich-ziehen-lassen-Dürfen. Ich bewege mich viel zwischen Gehen und Bleiben, allein aus beruflichen Gründen. Da wohne ich in Städten, für die ich mich nicht entschieden habe, bin wochen-, teils monatelang weg. Komme zurück zu dem, was bleibt: die Menschen, die Wohnung, der Blick aus dem Fenster. Ich kann gehen, weil mir das Bleiben stets ermöglicht wird. Weil ich zurückkommen darf. Ohne das Bleiben hätte sich das Gehen vielleicht nicht auf den Weg gemacht. Und dann bleibe ich selbst, bis ich wieder gehe.

Lia von Blarer ist Schauspielerin und Drehbuchautorin. Der Film Der Wald in mir, in dem sie eine Biologiestudentin spielt, deren Freund in eine schizophrene Psychose rutscht, kam gerade in die Kinos.