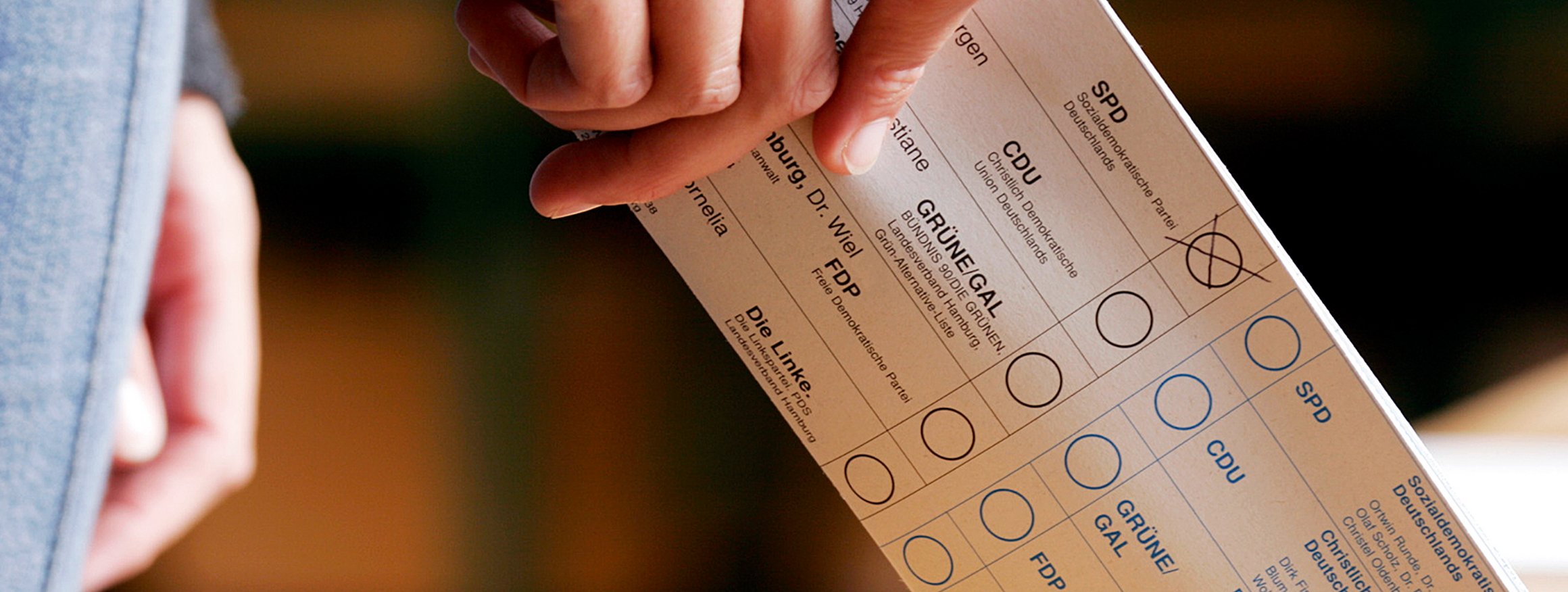

Sie beleuchten in Ihrer Studie die Beziehung zwischen dem Vertrauen von Wählerinnen und Wählern in die Politik und Wahlversprechen, die nicht eingehalten werden. Wie sieht diese Beziehung aus?

Eigentlich sehr einfach: Wenn ein Versprechen nicht gehalten wird, ein Vorhaben nicht umgesetzt, dann sinkt das Vertrauen der Wählenden in die Politik. Aber es ist doch nicht ganz so simpel: Zum einen interessieren sich Menschen nicht immer für Politik oder manchmal nur für bestimmte, für sie relevante Themen. Psychologische Prozesse der Informationsverarbeitung, etwa Bias, spielen außerdem eine Rolle, beispielsweise ob Personen mit einer Regierung insgesamt unzufrieden sind.

Sie haben sich für ein experimentelles Design entschieden. Wie haben Sie den Einfluss von gebrochenen Wahlversprechen auf das Vertrauen untersucht?

Insgesamt haben wir über 800 Personen befragt, damals ging es noch um die Politik der Großen Koalition. Eine Gruppe las einen Text darüber, dass nach einer Wahl die meisten Wahlversprechen gebrochen wurden, die andere darüber, dass die meisten gehalten wurden. Eine Kontrollgruppe las keinen Text. Alle wurden zweimal innerhalb von zwei Wochen gefragt, wie sehr sie der Bundesregierung vertrauten, wie zufrieden sie mit ihr waren und wie relevant Wahlversprechen für sie waren. Das Ergebnis war wie erwartet: Nicht gehaltene Versprechen der bevorzugten Partei senkten das Vertrauen, dagegen führten gehaltene Versprechen zu einem Anstieg. Dies galt aber nur für Personen, für die diese Information persönliche Relevanz hatte oder die generell eher zufrieden mit der Regierung waren.

Sie sagen, dass sich aus mangelndem Vertrauen ein Teufelskreis entwickeln kann.

Gesunkenes Vertrauen führt dazu, dass die Wählenden auch die Versprechen für die nächste Amtszeit nicht als glaubwürdig wahrnehmen. Zudem ist Vertrauen eine Voraussetzung dafür, die Erfüllung von Wahlversprechen richtig einzuschätzen.

Wie könnte man aus dieser Negativentwicklung wieder herauskommen?

Die Medien berichten nicht immer ausgewogen genug. Das erweckt den Eindruck, dass – anders als es in der Realität der Fall ist – Wahlversprechen überwiegend nicht gehalten würden. Politikerinnen und Politiker sind bei öffentlicher Kritik häufig sehr schnell in der Defensive und sie erklären nicht genug, warum ein Vorhaben nicht umgesetzt wurde.

Nach einer Wahl landet die Politik in der Realität. In dieser geht es oft um Kompromisse und es gibt unerwartete Krisen, die Lösungen erfordern, wie in der letzten Wahlperiode der Ukrainekrieg und in der vorletzten die Coronapandemie. Begründungen könnten sicherlich bei manchen Wählenden auch dazu führen, dass die jeweilige Situation besser verstanden wird.

Für Wählerinnen und Wähler gilt aus meiner Sicht: Demokratie beruht darauf, dass wir uns alle einigermaßen ausgewogen über Politik informieren. Nur mit einer zumindest ausreichenden Wissensgrundlage können wir politische Entscheidungen richtig einordnen.

Evelyn Bytzek ist Politikwissenschaftlerin. Sie forscht an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau am Campus Landau mit dem Schwerpunkt Wahl- und Einstellungsforschung.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).

Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.

Quelle

Evelyn Bytzek u.a.: Do election pledges matter? The effects of broken and kept election pledges on citizens’ trust in government. PVS Politische Vierteljahresschrift, 2024. DOI: 10.1007/s11615-024-00567-6